ノーベル物理学賞は、米ロの3氏に

スウェーデンの王立科学アカデミーは10日、2000年のノーベル物理学賞を、米テキサス・インスツルメンツ社のジャック・キルビー氏(76)、ロシア・ヨッフェ物理技術研究所のジョレス・アルフョロフ博士(70)、米カリフォルニア大サンタバーバラ校のハーバート・クレーマー教授(72)の3氏に贈ると発表した。3人は情報技術(IT)社会の基盤となる技術を築いた。中でもキルビー氏は、集積回路(IC)の発明者として、コンピューター社会の発展に影響を与えた。

賞金は900万クローネ(約1億円)。キルビー氏が半分、ほかの2人が4分の1ずつ。授賞式は12月10日、ストックホルムで開かれる。

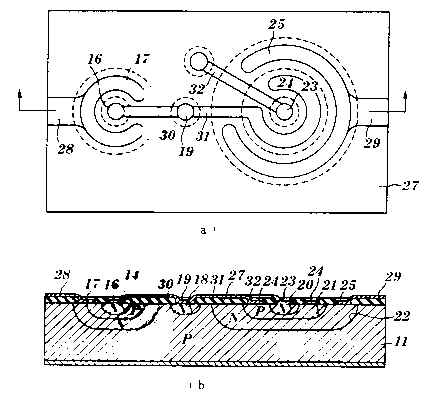

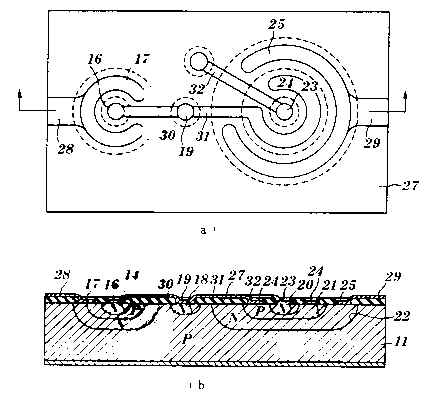

キルビー氏は、1つの半導体基板の上に、トランジスタや抵抗などの電子素子を組み込んだICの概念を提唱し、1958年9月には実際にICをつくった。

実用化研究を進め、世界で初めて計算機用ICの実用化にも成功。ICの技術に関し、最も基本的な特許を取得している。

アルフョロフ博士とクレーマー教授は、異なる材料でできた半導体の薄膜を重ね合わせ、実用的な半導体レーザーを開発。この技術は光エレクトロニクスの基礎になり、コンパクトディスクやバーコードなどの発展に結びついた。

<2000年10月11日付朝日新聞朝刊から>

【コメント】

キルビー(TI)がノーベル賞をもらったのには驚いた。理由は二つあります。

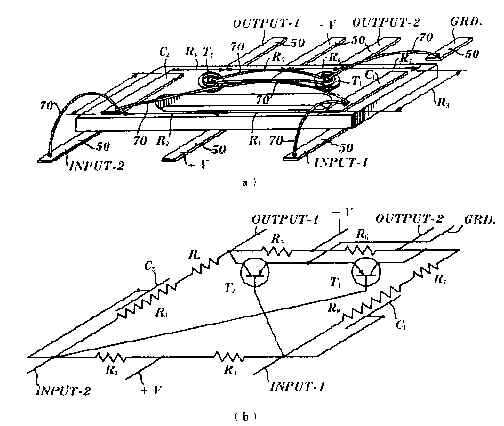

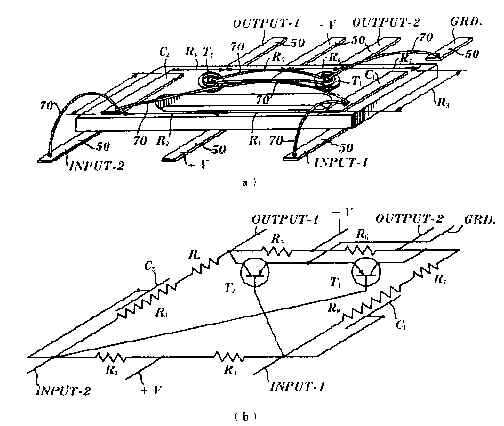

第一は、キルビーの発明が本当にそれほど革新的だったのだろうか、という点です。デバイスをいくつか半導体基板につくりこみ、ワイヤーで結んだだけだったからです。同じころ出願し、同じ年に成立しているノイス特許(Fairchild、現在のNational Semiconductor)のほうが、現代の集積回路に近い洗練された構造をしています。

半導体基板のうえにいくつもの電子部品をつくりこむことは、その世界で働いている人には自明のことだったともいわれています。

この二つの特許は、集積回路の発明の優先権争いをすることになります。また、日本のICメーカーとも特許紛争することにもなります(なにしろ、集積回路の基本特許が成立してしまうと、各メーカーは莫大な特許権料を支払わなくてはなりません。)

第二には、“特許”という“発明”に対してノーベル賞が与えられたということです。ノーベル賞は、新しい科学の発見に対して与えられることが普通です。たとえば、新理論とか新現象の発見とかに対してです。発明であっても新理論とか新現象が含まれていることが重要であるとおもっていました。キルビー氏の特許は、科学的発見や研究を含まない単なる発明考案です。

世の中に極めて有用であったことが評価されたのでしょう。この年の化学賞は、白川筑波大名誉教授の導電性ポリマーの発見(&発明)に与えられています。かなり工学的・応用的なものに対して与えられた年でした。

|

|

| キルビー特許(1958) | ノイス特許(1958) |

後記:私はキルビーの業績を否定するつもりは全くありません。「やってみること」「実証すること」が重要だからです。「思いつく」ことはだれでもでき,またそれだけでは進歩はありません。そしてもちろん,マイクロエレクトロニクスに少しは関係する人間として,彼のノーベル賞受賞は素直にうれしく思っております。キルビー特許の特許技術的なことについては詳しくありませんが,考案がノイスよりも(おそらく)ずいぶん早い,かつ,より包括的な特許であることが評価されていると聞いています。(2005.6)

後記2:キルビーが亡くなりました。ご冥福をお祈りいたします。

パソコンやデジタル家電の頭脳となるIC(集積回路)を発明した「半導体の父」、ジャック・キルビー氏が20日、がんのため米テキサス州ダラスで死去した。81歳だった。

ミズーリ州生まれ。半導体大手テキサス・インスツルメンツ(TI)の技術者となったばかりの1958年、夏季休暇でだれもいない社内の研究室にこもり、回路素子を基板に焼き付けるICを発明し、IT(情報技術)時代に道を開いた。2000年には功績が認められ、ノーベル物理学賞を受賞した。

身長190センチ以上で、温厚な物腰。同僚には「ジェントル・ジャイアント」と呼ばれていた。高校時代、深刻な氷雨により電話線や電力線が使えなくなり、電気店の主人だったキルビー氏の父親はアマチュアの無線士とともに奮闘し、顧客とやりとりをした。この出来事が引き金となり、エレクトロニクスの魅力に生涯とりつかれることになったという。

米TIのトム・エンジバス会長は、「われわれの生活を真に変革させた人物はほんの一握りに過ぎない。ヘンリー・フォード、トーマス・エジソン、ライト兄弟、そしてジャック・キルビーだ」とたたえた。

キルビー氏が発明したICは、パソコンの記憶装置であるメモリーや演算処理を行うマイクロプロセッサーへとつながっていった。世界初のマイクロプロセッサーは71年に米国インテルが開発した。日本の電卓メーカーからインテルに移籍した嶋正利氏も、この開発に参加するなど、ICの技術史には多くの日本人が名を連ねている。

ただ、キルビー氏の名前は、日本の半導体メーカーにとっては、あわせて数千億円を支払ったといわれる「特許紛争」が思い浮かぶ。90年代、「キルビー275特許」と呼ばれる関連特許をめぐり、富士通が特許料支払いを不服としてTIを提訴。裁判闘争が続き、日米ハイテク摩擦の象徴として注目された。

その後、同氏は携帯型の電子計算機を共同で発明するなど、TI顧問を83年に引退するまで活躍を続けた。TIは世界最大の携帯電話機用半導体メーカーに成長している。

シリコン基板を基礎としたICは、インテル創設者の1人、ゴードン・ムーア氏によって予言された法則「半導体の集積密度は18−24カ月で2倍になる」に従って集積度が高まってきたが、リーク(漏れ)電流や配線抵抗などの物理的限界が近づき、2010年ごろには量子力学などを応用した新しいブレークスルーが必要とされる。

シリコン半導体技術の限界が近づいていることから、インテルなどは、従来の高集積化による手法ではなく、コア回路の複数化によって演算速度を高速化するという転換を始めている。

(フジサンケイビジネスアイ 2005.6.23)