6、 操作ポイントと操作手法の提案

次に、現在目を向けられていない近代以降の変化による密集のタイプのType4とType5について、その道路空間の良さを見直し、残したまま整備する場合の操作ポイントと操作手法について提案する。

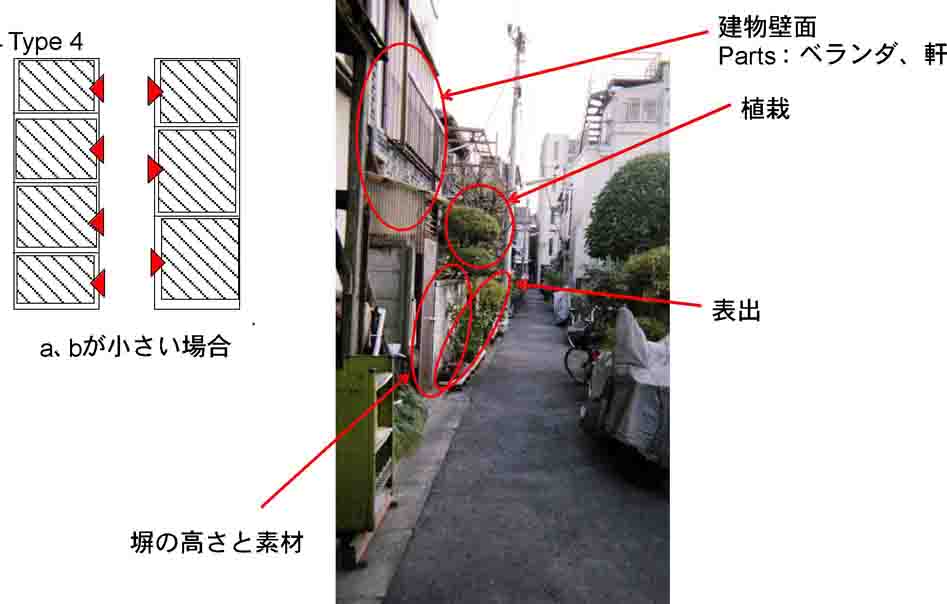

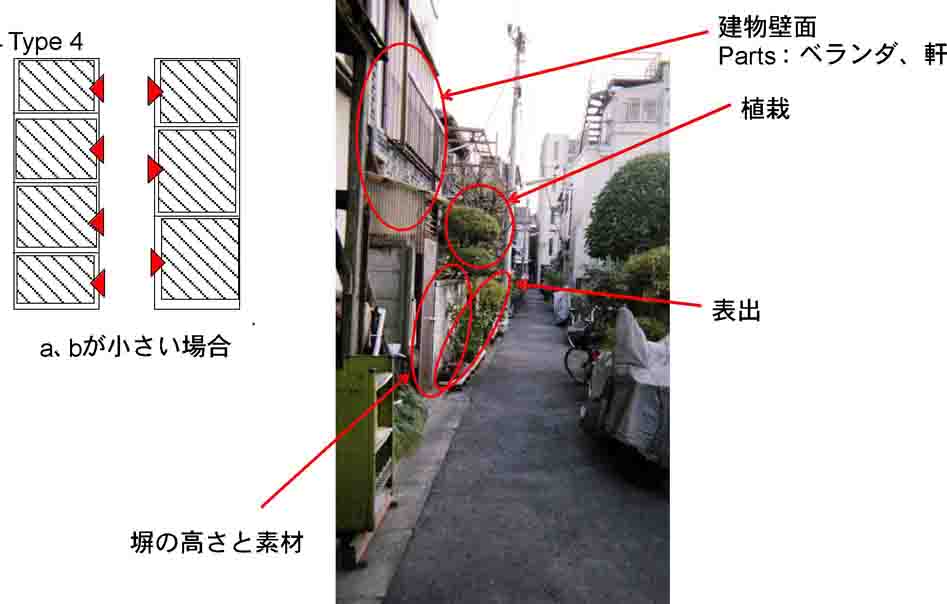

(1)type4の操作ポイントと操作手法-1

例えばtype4の、aの前面セットバック、bの隣地建物間距離が小さいこの写真は、京島の一戸建て住宅が作り出す道路空間であるが、操作ポイントとして塀、建物壁面のパーツのベランダや軒、塀と建物壁面の隙間の植栽と表出が考えられる。ベランダや軒は、道路に囲繞感や閉塞感、連続性を与える要素である。また隙間の植栽があることは極めて少ないが、この写真のように、非常に効果的な要素となる。また塀が建築されている場合、表出があることは稀であり、この写真から、塀の前に表出があることによって塀と道路の境界部分が柔らかくなり景観も豊かになることがわかる。

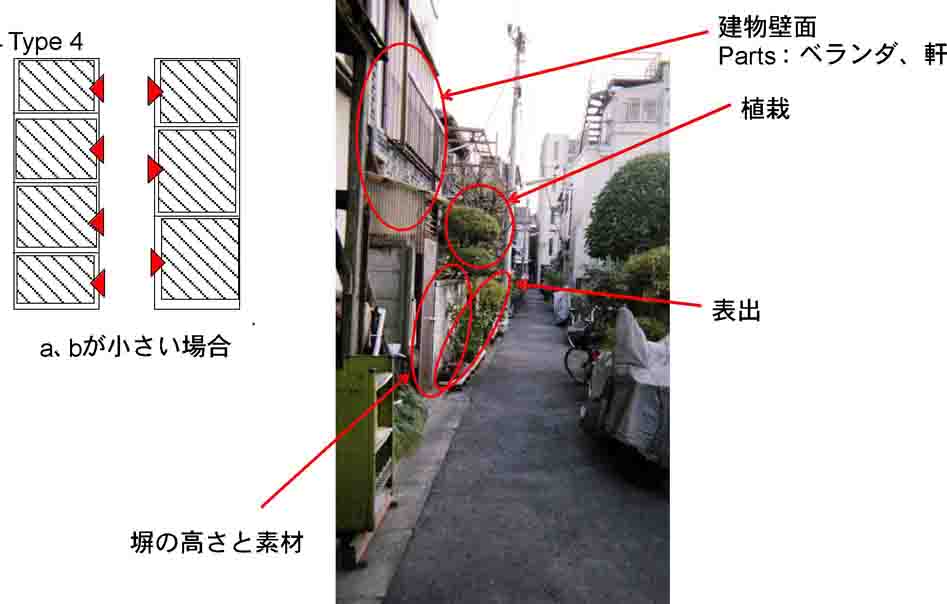

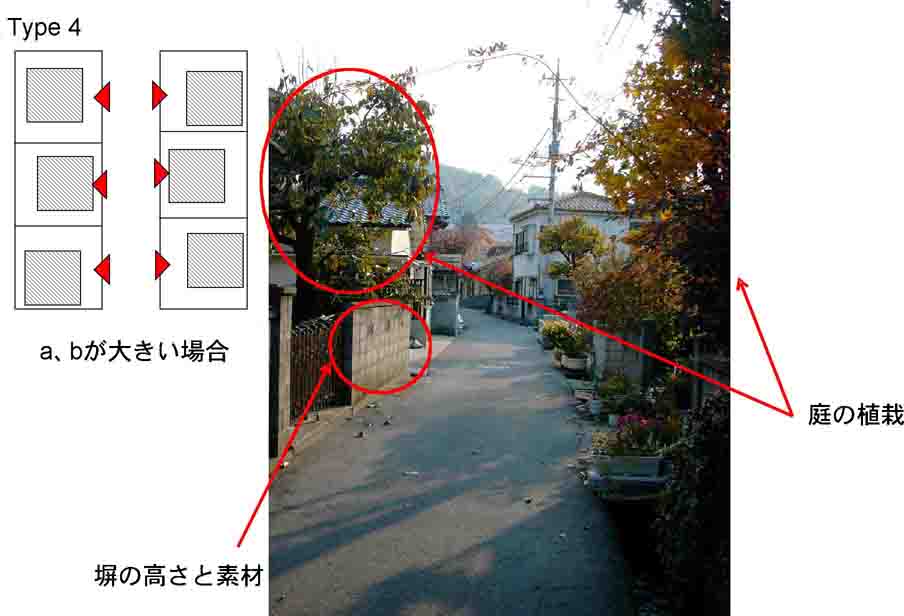

(2)type4の操作ポイントと操作手法-2

この写真はaの前面セットバック、bの隣地建物間距離が大きい、市川大門町の道路空間であるが、景観の操作ポイントは塀と庭の植栽となります。この景観は前面セットバックと隣地建物間距離が大きいことによって建物と塀が凹凸・開閉空間を作っており、これを強調したメリハリのある道路景観を作る整備が考えられます。また庭の植栽が道路にはみ出してきており、道路景観を豊かにすることから、塀は1m程度とし、塀は連続性と凹凸・開閉を考えて建築すると良い。

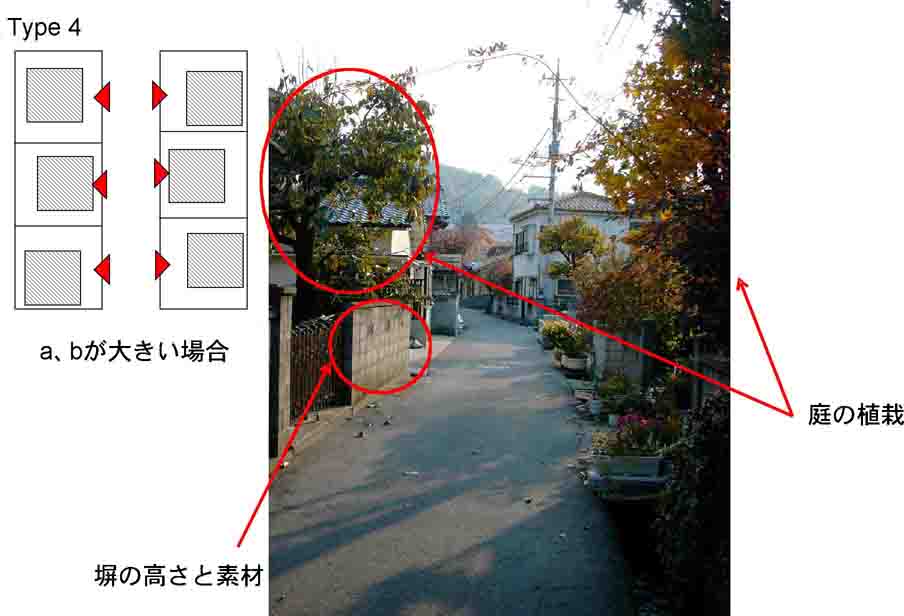

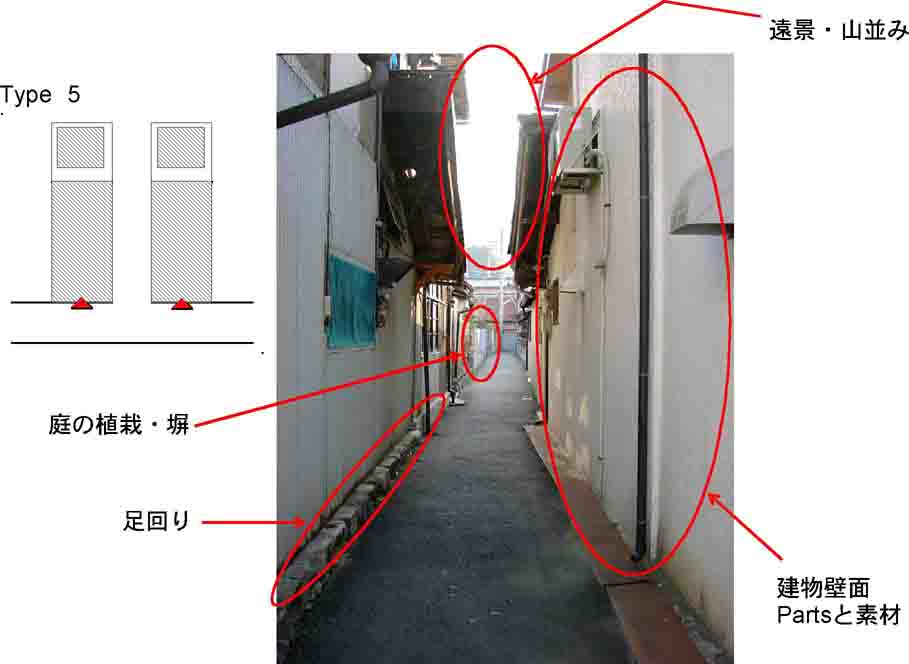

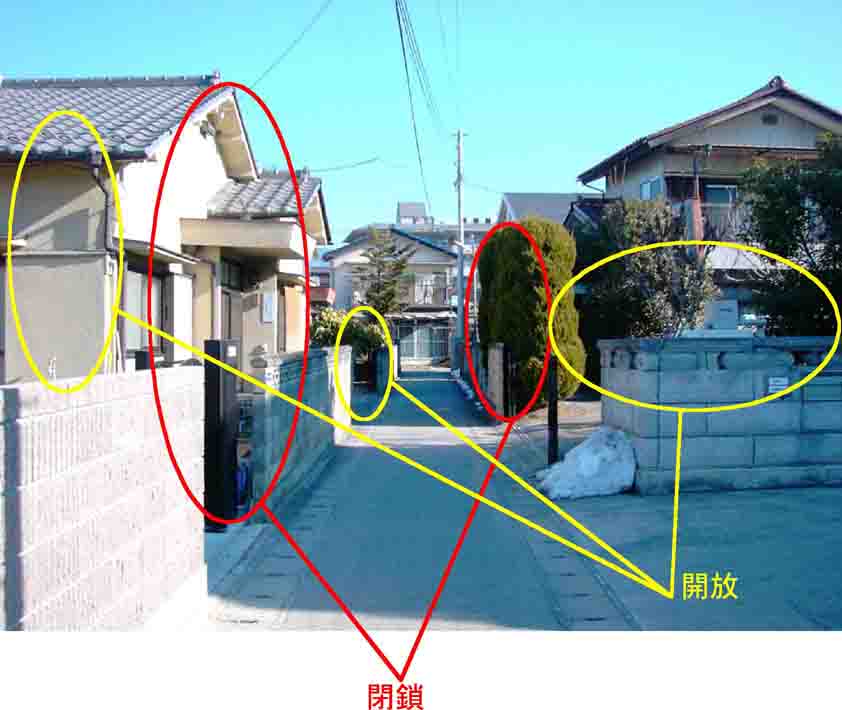

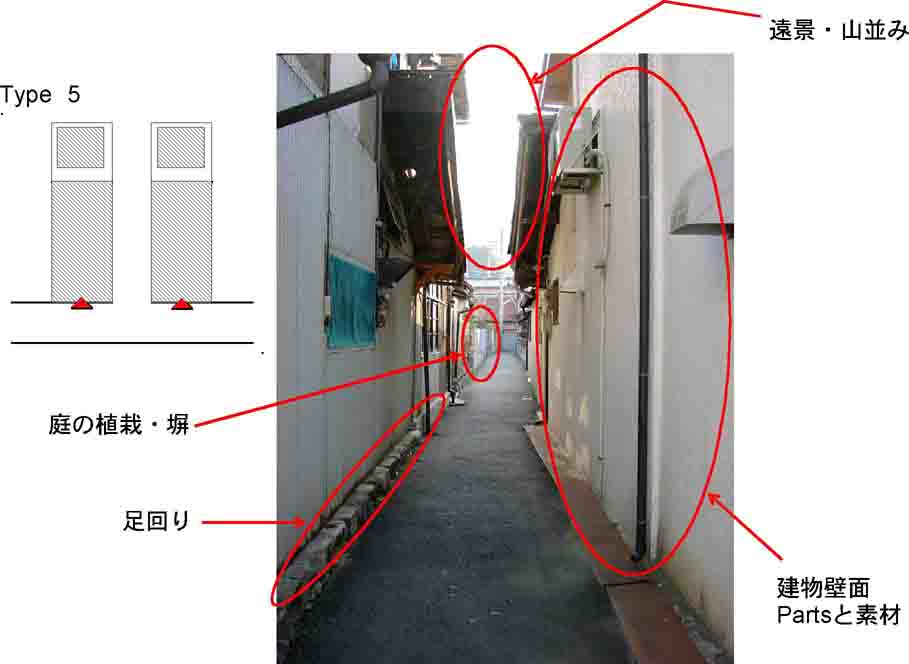

(3)type5の操作ポイントと操作手法

この写真は市川大門町の道路空間であるが。道路入り口付近は壁面が作る景観となり、その奥には塀と庭がある一戸建てとなっています。この場合、手前では連続性と閉塞感を強調し、建物壁面のパーツと素材が操作ポイントとなります。例えば「土壁」(写真右下)や「なまこ壁」(写真左下)とすることで景観は大きく変化します。その奥では塀と建物による凹凸・開閉を強調するとともに、庭の植栽が道路まではみ出るよう塀を低くし、塀をセットバックして表出を促すことで足回りの緩和をします。また、開放感の操作として、屋根の隙間の空間から見える遠景・山並みを保存することが考えられます。市川大門町の場合、土壁やなまこ壁は素材として、倉・付属屋や空間を変化させる要素として活用でき、これらを利用することで地域の特性を持った道路空間を作ることができると考えられます。

(4)操作ポイントと操作手法のまとめ

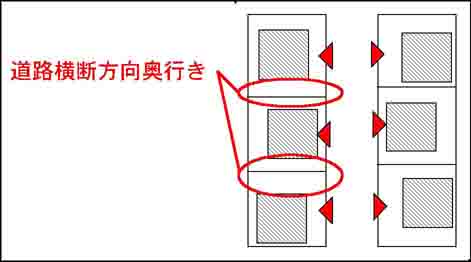

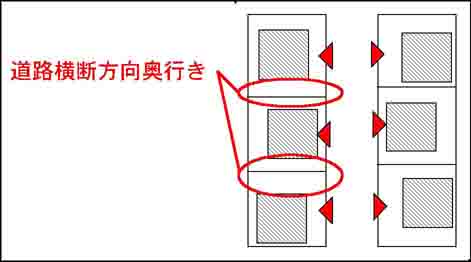

・隣地建物間距離がある場合、道路横断方向の奥行きの景観形成を行う。

→道路横断方向の奥行き空間とは、図7に示す部分である。

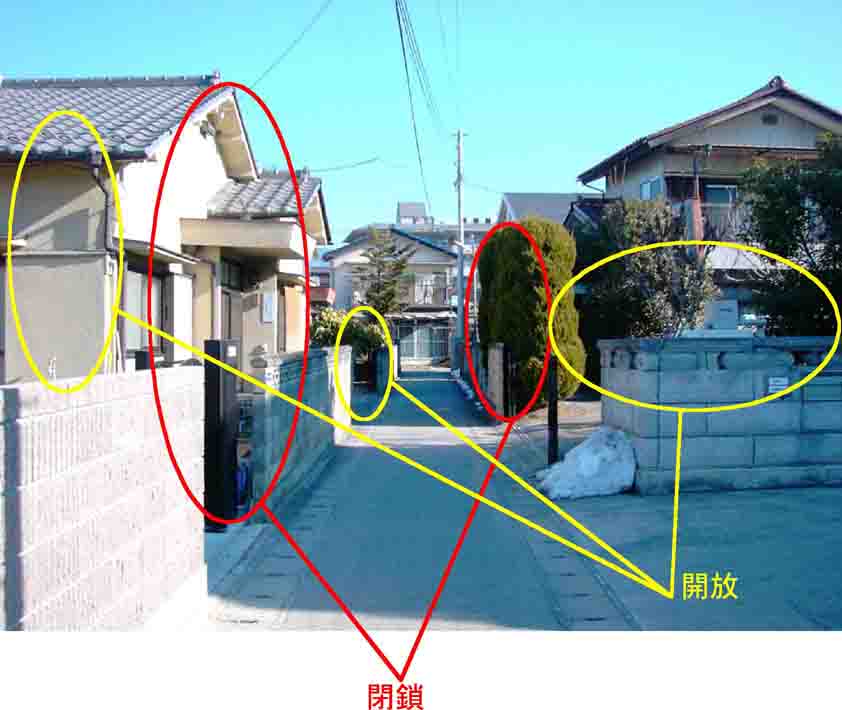

・道路空間に、連続性、凹凸空間、開放・閉鎖空間を作る。

→連続性、凹凸空間、開放・閉鎖空間とは写真下に示すような空間である。

・地域の特性を活かした建物壁面を作る。

・塀は僅かにセットバックして建築し、足回りを豊かにする。

・庭の植栽は道路まではみ出るようにし、その場合、塀は低くする。

戻る