カカオ

苗木を植えてから3年経って、こんなに大きくなりました。カカオの実がなるまではもう少しかな?

コショウ

コショウも大きくなっていました。写真ではよくわかりませんが、たくさん実をつけていました。

バニラ

農場主のクリスティアンさんと一緒に記念写真。バニラの実ももう少し待たないとですね。

苗木を植えてから3年経って、こんなに大きくなりました。カカオの実がなるまではもう少しかな?

コショウも大きくなっていました。写真ではよくわかりませんが、たくさん実をつけていました。

農場主のクリスティアンさんと一緒に記念写真。バニラの実ももう少し待たないとですね。

さきほど大村智記念学術館で参院選の期日前投票をして来ました。学内で投票できるのは便利ですね。今日1日だけで、17時までですけど。

先週金曜日7月4日に1限目の授業をしたあと新宿に行って映画「桐島です」の初日と舞台挨拶(右写真)を観てきました。昨年本名を名乗って息を引き取った指名手配の過激派メンバー桐島聡のお話。過激派事件は遠い昔ですが、当時の社会問題は今も解決していない・・・

選挙本番は7月20日。これからの日本をどうしたいか真剣に考えて、棄権せずに投票に行きましょう!!

山梨大学定年退職から2か月余り、研究室の卒業生が退職祝いに東京湾ランチクルーズをプレゼントしてくれました。食事とワインを楽しんで、デッキでは生演奏を聴きながら海とビル群の風景を楽しみました。とても楽しかったです。ありがとうございました。

研究室の4年生(イベントに参加してくれる4年生も)無事卒業!

卒業式後に打ち上げしました

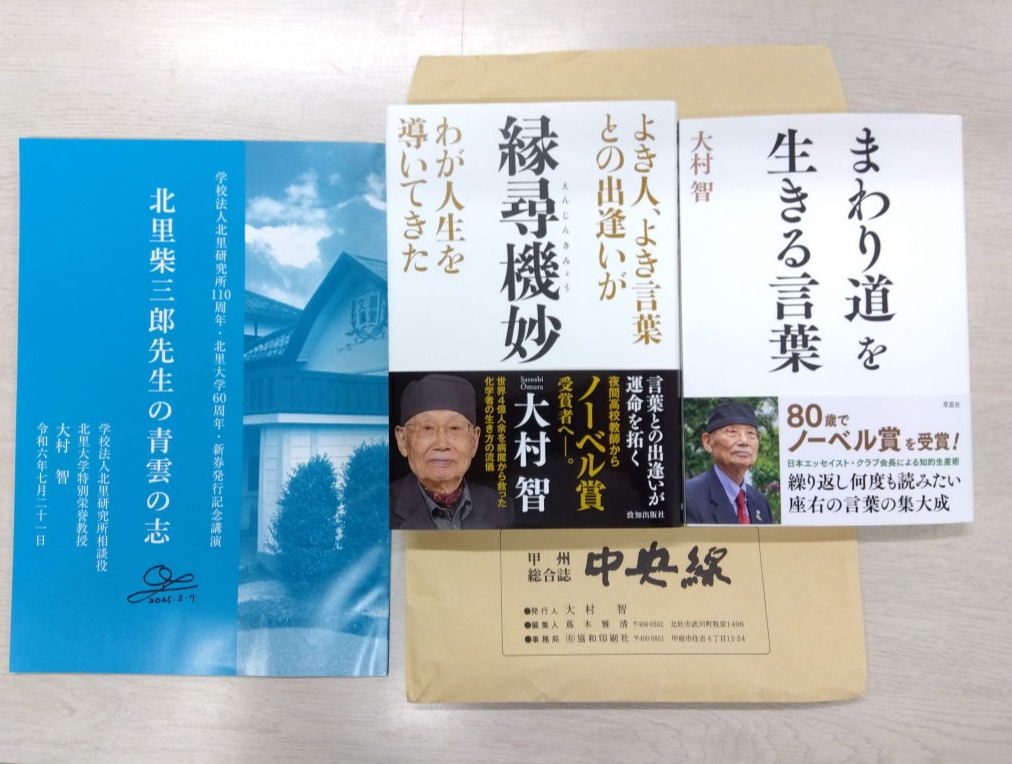

お写真を撮ってくださいとお願いしましたら、掛け軸の前でツーショット写真に応じていただきました。

一生の宝物になります。大村智先生、どうもありがとうございました!熟読させていただきます。

大きな講義室なのに聴衆が少ない?いいえ、写真には写っていませんが、後ろの席に固まっています。

甘みの乗った軟らかくジューシーなお肉、たまりません (๑´ڡ`๑)

どのお肉も美味でした。馬ひれ刺もとろけるようにおいしい!!

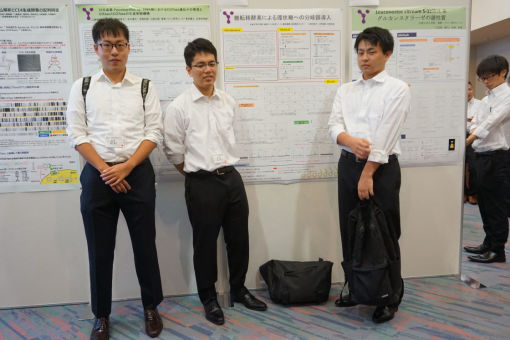

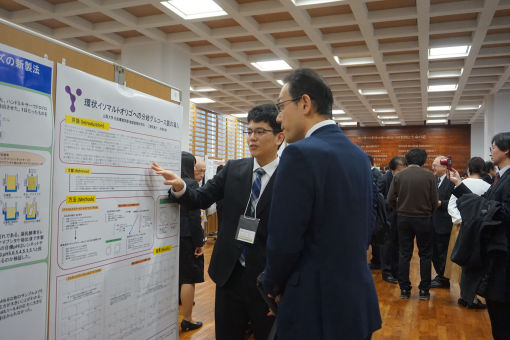

貝沼賞の栗木先生、学会賞の金子先生、奨励賞の中村先生と松沢先生、日本応用糖質科学会会長の天野先生と受賞記念写真を撮りました。私たちは左2名と右3名(もう1名は残念ながら欠席)。一番右が卒業生の岡田さん、右から3番目が舟根です。

長年の研究開発が実って立派な賞状と記念品をいただきました。受賞記念品は七宝焼きの陶板です。図柄は澱粉の結晶を表現しています。

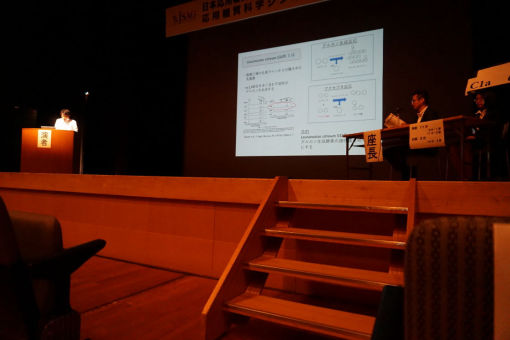

受賞講演の様子です。最後のスライドは前日内輪で行った祝賀会の写真を並べました。

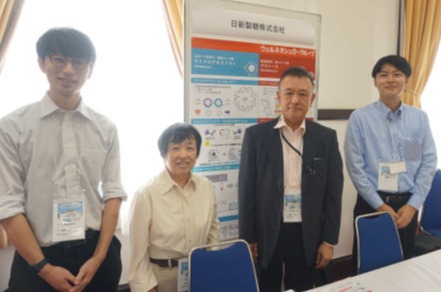

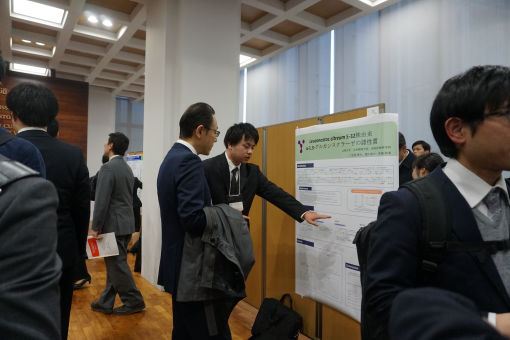

日新製糖株式会社は学会会期中に企業展示を行いました。受賞対象となったサイクロデキストラン入り食品素材CI-Dextran mixを紹介しました。試供品のサイクロデキストラン入りグミは好評だったようです。

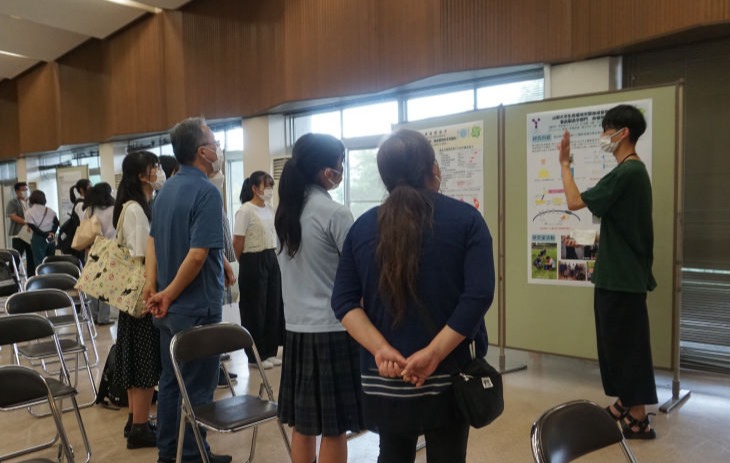

今日はオープンキャンパス。学科説明、研究室説明、施設見学などを午前と午後に分けて行いました。

猛暑の中多くの方にご来場いただきましてありがとうございました。写真は午後の部開始の時の様子です。

今日は卒業式&修了式でした。研究室の3名の4年生と2名の修士2年生も無事卒業しました。おめでとうございます!!4月からは社会人として各々のペースで活躍してください。そして人生楽しむことも忘れずに。

今年も食品製造実習として、食パン、ライ麦パンと、ローストビーフを作りました。昨年はチーズも作りましたが時間がかかり過ぎるので、市販で間に合わせました。食パンの上部に空洞ができたり、ライ麦パンの焼き時間が足りなくて焼き直したり、厚切りローストビーフが噛み切りにくかったりしましたが、どれもおいくできました。デザートは3種類のフルーツでした。

葛飾北斎が富嶽三十六景の1枚、甲州伊沢暁を描いたと言われる場所。遠くに小さく富士山が見えます。

今の甲府盆地は江戸時代の面影はないようですが、富士山は昔もこんな感じだったのでしょうね。

大蔵経寺山は山梨百名山で甲府名山です。山梨百名山の標柱のところで記念写真。山頂は樹林帯です。

山頂よりしばらく上って、開けたところで昼食。南アルプスの山々が遠くに見えます。

10月10日、11日ゲル化剤を変えてぶどうゼリーを作りました。すべて同じ分量のぶどう液と砂糖を加えているのに味が違いましたね。

10月18日、ハンバーグの副原料がおいしさにどう影響するかを調べました。玉ねぎやパン粉の役割がわかったかな?

猛暑でしたがぶどう棚の下は日陰で思ったより快適に作業できました。

6月1日に房づくり、ジベレリン処理、笠かけしたシャインマスカットが実りました。糖度はちょっと惜しかったです。

たくさん収穫できました。

火を起こし、まずは野菜とエビ。スタートはコロナの習慣が抜けきらず、ほとんどがマスク着用。

やはりBBQはカルビですね。肉が軟らかくて脂の甘さがたまらない!

殻付きのホタテもおいしかった。

OBも参加してくれて、焼肉奉行を引き受けてくれました。

当研究室4年生の早川紗英さんが、本学の学業成績優秀者として表彰されました。おめでとうございます!!

表彰式はまだマスク着用でした。

4年ぶりに賑やかな授与式ができました

研究室の4年生と修士2年生も

みんな無事に卒業しました

明けましておめでとうございます

2023年の元旦ではなくて1月3日に竜ヶ岳山頂から拝んだダイヤモンド富士です。

今年が良い年になりますように。

強力粉で作った基本のプチパン。きれいに焼けました。

ライ麦粉と強力粉で作ったライ麦パン。なかなかのものです。

米粉に2割テフ粉を混ぜて作りました。蒸しパンのような食感。

一番時間がかかりましたが、弾力と歯ごたえはモッツアレラチーズでした。

〇稲木舜,増田貴大,志波優 ,藤田信之 ,

吉川博文,舟根和美

〇田中千枝,鈴木結麻,

渡部優斗,舟根和美

〇四方瑞穂,本多智栄子,山内茉衣 ,山内茉衣,

坂井真知,日野志朗,

舟根和美

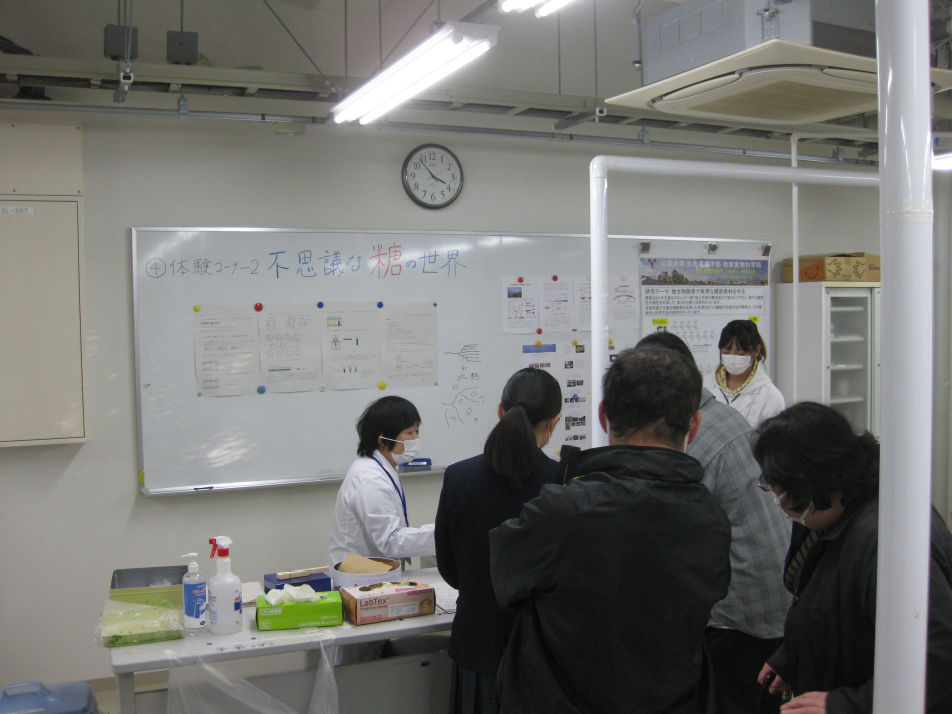

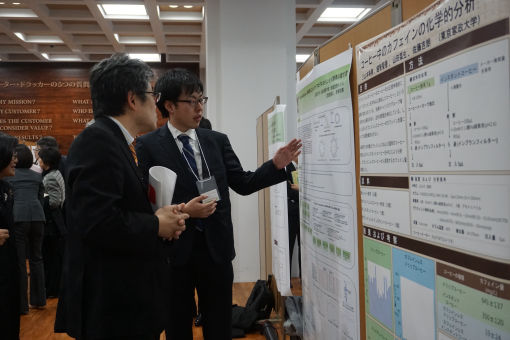

山梨大学甲府キャンパスで、オープンキャンパスを開催しました。対面での全学開催は2年ぶりです。地域食物科学科は午前と午後の部の2回にわけて、学科説明、パネルで研究室紹介、教員と学生による個別相談、ワイン科学研究センター見学、ミニ講義などを行いました。午後の部終了後は在学生によるトークイベントもありました。写真は当研究室の大学院生が食品製造学部門の紹介をしているところです。

暑い中、たくさんの方に参加していただきありがとうございました。

天気が良いので急遽ハイキングを企画し、行けるメンバーだけで千代田湖から白山に登りました。新緑がきれいです。

眼下に千代田湖、遠くに八ヶ岳が見えます。

白イワカガミは盛りを過ぎていましたが、日陰に群生地を見つけました。

前回は霧で何も見えなかった八王子神社。今回は甲府盆地の向こうに富士山を望むことが出来ました。

共通テストも終わり、大学につかの間の静けさが訪れています。感染者急増の中での異例づくめの試験でしたが、受験生の皆さんは実力を発揮できたでしょうか。

4年生は最後の実験の追い込み、卒論発表会の準備、卒論の執筆と卒業前の忙しい日々を送っています。しっかり感染予防をしつつ頑張りましょう。

緑が丘スポーツ公園からまず湯村山へ。晴れていれば後ろに富士山が見えるはず。

白山の八王子神社。後ろに小さな祠があります。

帰りに法泉寺山に寄りました。ここは晴れていても眺望は殆ど無いです。

2021年12月3日

2年ぶりにインジェラを作りました。前回は発酵時間が長すぎて酸っぱくなったので今回は1日だけ発酵しました。酸味は殆どありませんでしたが、ちょっとクセはありました。

8月に中止になったオープンキャンパスを11月13日土曜日に地域食物科学科単独で開催しました。私たちは体験コーナーで「不思議な糖の世界」と題して砂糖、ブドウ糖、澱粉といった身近な糖類の溶解性や試薬への反応性の違いを体験してもらいました。予定の15分では終わらず、特に前半の方は半分しかできなくて申し訳なかったです。甘味を比べる試験はブドウ糖と砂糖を持ち帰って家で味見をしてもらうようにしましたが、みなさん試してくれたでしょうか。

8月26日から28日まで開催された日本食品科学工学会第68回大会で修士1年の2名が口頭発表とポスター発表を行いました。当初は福岡で開催する予定でしたがコロナの影響で全面オンラインとなり、机でPC画面を見ながらの参加となりました。いつになったら対面での学会が実施できるようになるのでしょうか。

昨年コロナのために開講されなかった野菜・果樹栽培実習を今年は開講し、ブドウのジベレリン処理と収穫を行いました。左は実習で収穫したシャインマスカット、右は市販品(秀L)です。実習品は糖度が若干低く、たまに種が入っていましたが、おいしくいただきました。もちろん市販品はとろけるおいしさで味も食感も雲泥の差でした。シャインマスカットの値が張るのもわかります。

今週末8月7日、昨年Web開催だったオープンキャンパスを対面で行うことになり、地域食物科学科の体験コーナーを受け持つ・・予定でした。身近な糖質を検出する実験を計画し、午前中にリハーサルを終え、完璧!と満足したところでコロナ感染拡大のため対面でのオープンキャンパス中止の連絡が来ました。せっかくいろいろ準備したのに残念です。参加を申し込んでくれた皆様、ごめんなさい。

澱粉の糊化開始点を捉える

砂糖によるクッキーの味と食感への影響を見る

先週の金曜日にようやく前期の授業が終わって、つかの間の夏季休暇に入りました。とはいえ、後期の準備もしなければならず、学生は卒論・修論に向けてスパートをかけなければならない時期です。引き続きコロナに気を付けながら頑張らないと。

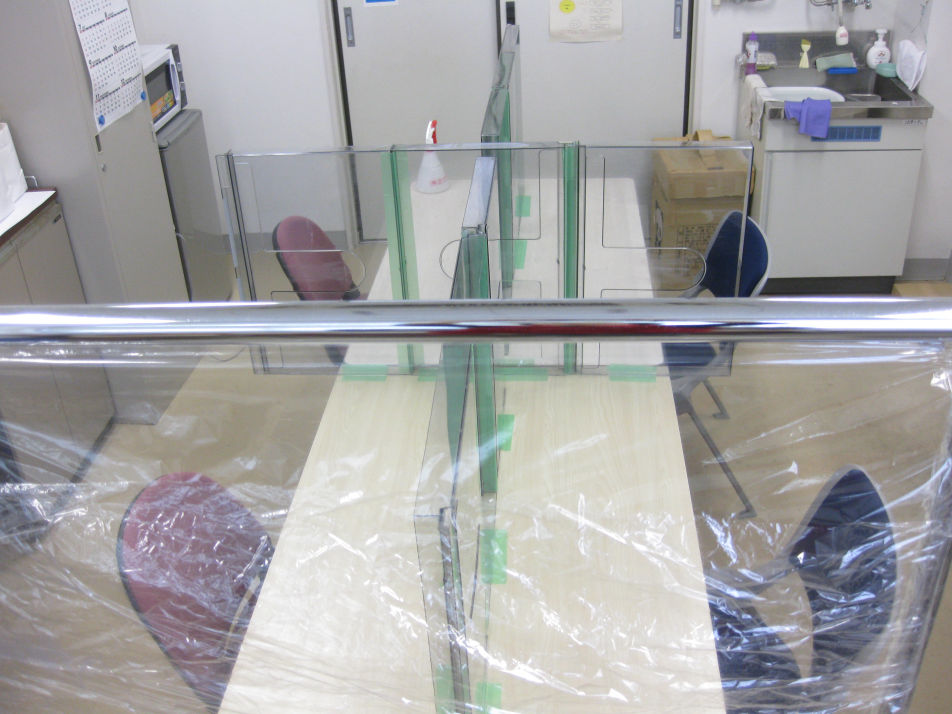

昨日緊急事態宣言が全面解除になったので、感染防止体制を作って対面セミナー再開に備えることにしました。書類ケースの透明引き出しを養生テープでつなげてテーブルの上に固定してパーティションにし、ハンガーラックにサランラップを巻いて衝立にしました。全部手近にあったもので済ませたので新たな支出はゼロ円です。数万円の節約になったかも・・・。

緊急事態宣言の中でのゴールデンウィーク、大学も、もちろん研究室もひっそりしています。連休明けの5月7日から授業が始まりますが、座学は基本的にオンライン授業。研究室セミナーもZoomで行うことにしました。予行演習ではうまくいきそうな感じでしたがどうなることやら。

今日から新学期です。でも、入学式、在校生のガイダンス、今月の授業、すべて中止となりました。研究室のセミナーも今月は自粛することにしました。外は静かに桜が満開を迎えています。

インジェラとはテフと呼ばれるイネ科の穀物の粉を発酵させてクレープ状に焼いた発酵食品です。テフの種はとても小さく現地語で「見失う」という意味です。ミネラル、アミノ酸など栄養が豊富でグルテンフリーなので健康フードとして注目されています。

現地では酵母で4~5日かけてゆっくり発酵させるので乳酸菌が増えてきて酸っぱくなります。今回は発酵を早く進めるために酵母とサワー種をスターターとして加えてみました。専用の道具(ムゴゴ)が無いのでホットプレートで焼きました。「眼」と呼ばれるプツプツがきれいに出たら発酵が成功した証です。

出来上がったインジェラに生ハム、チーズ、レタスなどをトッピングしました。でも、一番合うと評判だったのは山梨県産の桃で作ったジャムでした。これぞエチオピアと山梨の食文化の融合???

農研機構食研主催のスキー・スノボツアーに、3名の学生と一緒に参加しました。昼間は快晴の志賀高原で気持ちよく滑り、夜は酒盛り、帰りは温泉と、楽しい2日半を過ごしました。

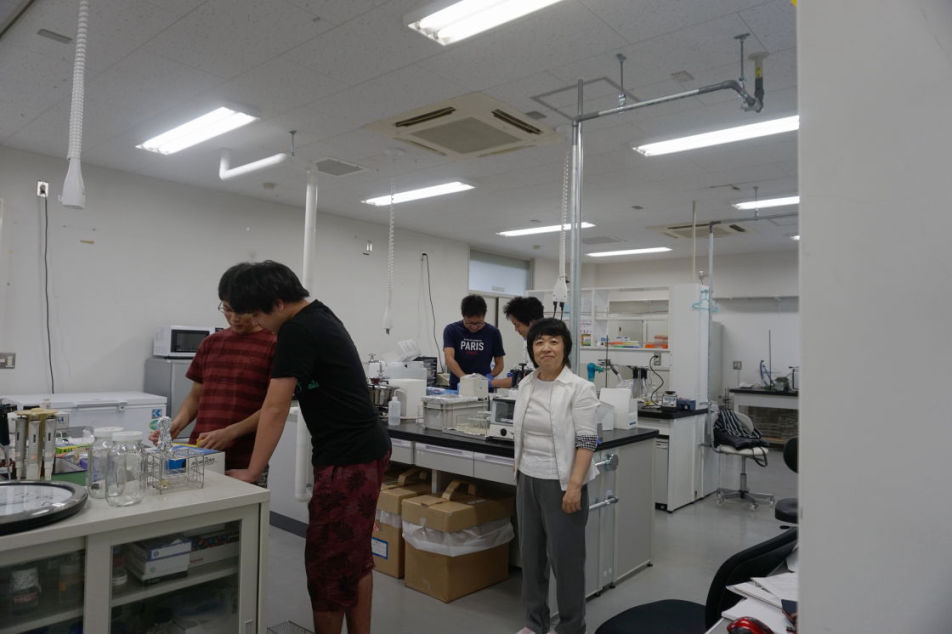

2018年1月に4名の学生が舟根研1期生として来てくれました。周囲の先生方の助けを借りながら、彼らと一緒に研究室をゼロから立ち上げました。前期終了時点では整備はまだ道半ばといったところです。

This page was made with Mobirise