| MENU | 実験装置 (実験室:総研棟5階 510室) | ||

| トップ | ・正逆光電子分光装置(PES−IPES) |  | |

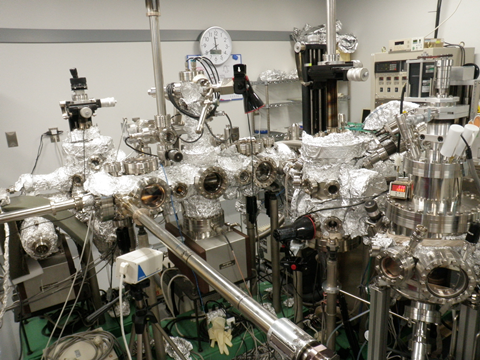

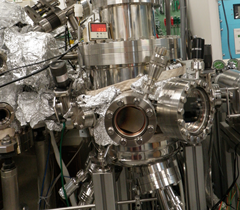

| 研究内容 | 物質中の電子状態を直接見ることができる装置です。 光電子分光装置(PES)は紫外光源とX線源(Al, Mg)、静電半球型アナライザーを備えています。逆光電子分光装置は入射電子線のエネルギーを走査し、9.8 eVの光を検出するBISモードの装置です。(柳の自作です。) | ||

| メンバー | |||

| 装 置 | |||

| 業 績 | |||

| アクセス | |||

| リンク | |||

| 研究室限定 | ・RFマグネトロンスパッタ装置 |  |

|

| 主力の製膜装置。1インチのRFマグネトロンスパッタ源を2つと2インチのスパッタ源を1つ備え、基板温度が800℃程度まで上げられる加熱機構付きと基板を水冷できる冷却機構付きの2つの基板保持機構があります。

四重極型質量分析計も備えており、製膜中のガス成分の分圧を測定することが可能です。 正逆光電子分光装置と接続されており、作った薄膜の電子状態を大気に曝すことなく測定することができます。 主に酸化物半導体の製膜や酸化物半導体/半導体界面の研究に用いています。 |

|||

| ・UV-VIS-IR分光光度計 |  |

||

| 185-3300nmの波長範囲で薄膜試料の透過・反射(入射角5度)測定や220-2600nmの範囲で粉末試料の拡散反射測定ができ、試料のバンドギャップの測定などに用いています。(島津製作所製 UV-3600) | |||

| ・高出力XRD装置 |  |

||

| 50kV-200mAの高出力で測定できるXRD装置です。粉末測定用と薄膜測定用の2つのゴニオがついています。粉末試料や薄膜試料の相の同定や薄膜試料の配向などを調べることに用いています。以前の研究室からお古を頂戴しましたが、元気に活躍しています。最もなくてはならない装置の1つです。 (リガク RINT-2500) | |||

| ・電気測定用クライオスタット |  |

||

| 四端子法による電気伝導度測定が15Kから300Kの温度範囲で測定できます。冷凍機のホースにストレスをかけるとHeガスが漏れて温度が下がらなくなるので注意して使いましょう。(Heガスはメーカから治具を借りないと補充できません。) | |||

| ・各種電気炉 |  |

||

| 雰囲気炉(1000 ℃)4台、高温雰囲気炉(1500 ℃)2台、真空炉(950 ℃)1台、管状炉1台、などの電気炉で酸化物や硫化物試料を合成しています。 また、薄膜試料アニール用の電気炉も追加されました。 | |||

| ・ホール測定装置 |  |

||

| 半導体中のキャリア濃度、移動度を測定できるホール測定装置を立ち上げました。測定プログラムはLabVIEWによる自作です。薄膜試料を用いてvan der Pauw法で測定します。最大磁場は0.5T、温度は室温から77Kまで測定可能です。電磁石は空冷なので連続して1時間しか使えません。

将来的には高温測定ができるようにしたいと思っています。

機器分析センターには共通機器として室温から4Kの温度範囲で交流磁場を用いた高感度測定ができる装置があり利用できます。 |

|||

| ・太陽電池評価システム |  |

||

| 擬似太陽光源とプローブ機構、簡易暗箱を備えた太陽電池評価システムです。試料の下面と上面から擬似太陽光を照射することができます。市販のプログラムとは別に試料に合わせて様々な測定ができるよう自作のプログラムも駆使して評価をしています。

|

|||

| ・その他 | |||

| グリーエネルギー変換工学特別教育プログラムの共通機器として使用可能な、放電プラズマ焼結装置、硬XPS装置、波長分散型蛍光X線装置などを駆使して研究を進めています。

機器分析センターのSEMやSTEM、多目的X線回折装置、膜厚計などのお世話にもなっています。 |

|||