新規固体電解質・イオン伝導体の開発

イオンによって電流が流れる物質は電解質と呼ばれ,バッテリーや大容量キャパシタ,化学センサーなど,現代のエネルギー貯蔵・制御システムを構成する主要な材料です.一般的にはイオンからなる物質1を液体の溶媒に溶かした電解液が電解質として用いられますが,

- 溶媒が凍結したり蒸発したりしない温度に保たなければならない

- 電解液が漏れないように密閉された構造にしなければならず小型化が難しい

- 酸性・塩基性の溶液や有機溶媒が使われているため,破損や劣化によって液漏れが起こると化学やけどや周囲の腐食,火災などの危険性がある

など,電解質が液体であることに起因する課題があります.

そこで,固体でありながら電解質としての機能をもった固体電解質(イオン伝導体)と呼ばれる材料が注目されています.これらは大きく有機系と無機系に分けられますが,無機系には熱的・機械的・化学的耐久性が高く,イオン伝導度などの材料特性が安定しているという特長があることから,近年では無機固体電解質を用いた全固体電池を中心に研究開発が活発に進められています.

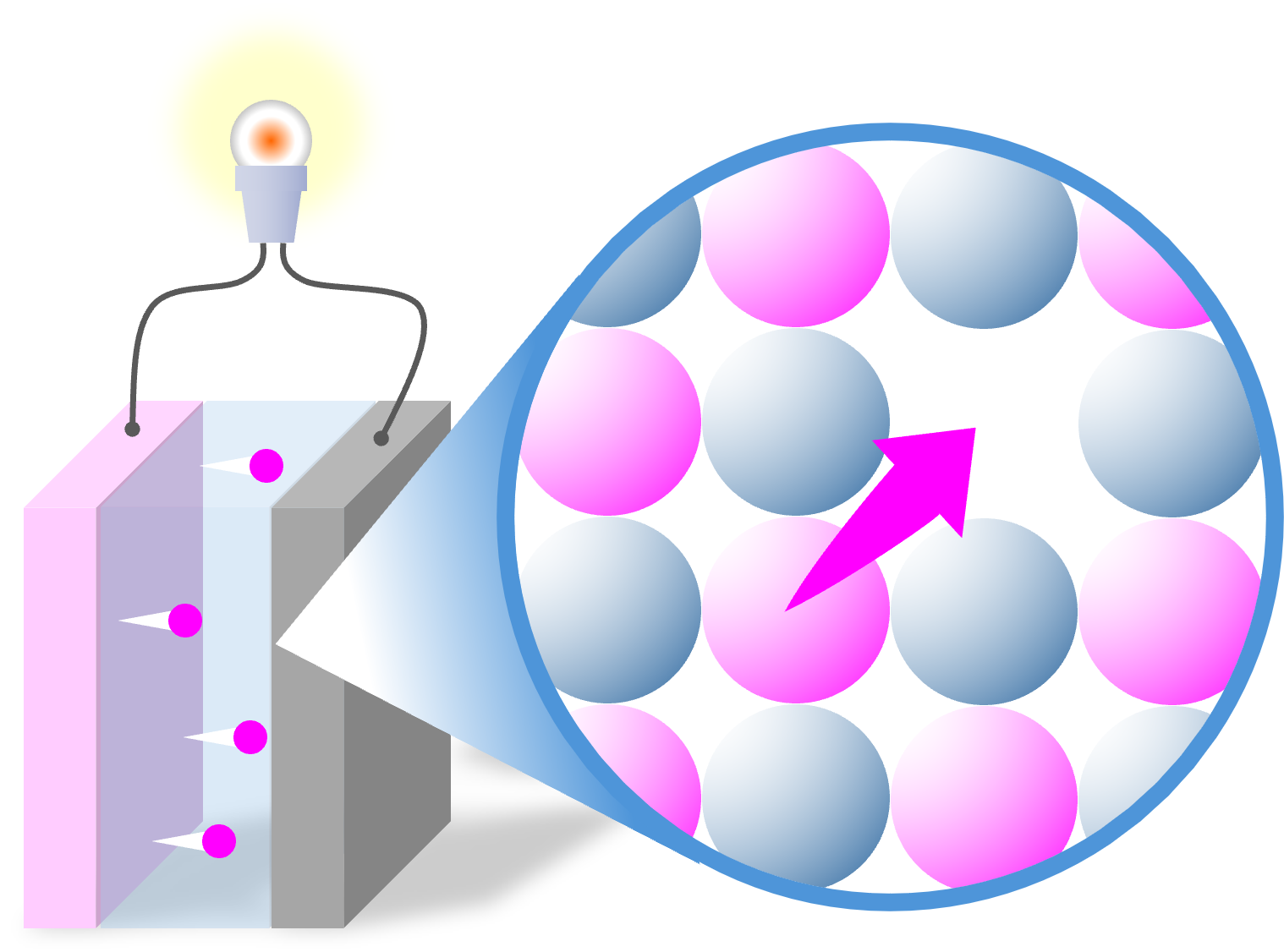

無機固体の多くは原子やイオンが密集してできています.一方でイオン伝導が起こるにはイオンの移動先や移動経路となる空間が必要であるため,無機材料のイオン伝導性はその構造に強く依存します.またイオンの動きやすさは周囲との相互作用にも依存するため,電子構造や振動状態などの固体物性を多面的に評価・理解する必要があります.当研究室ではこれらに重点を置き,材料設計・物質探索を通して新規固体電解質(イオン伝導体)の材料開発を行っています.

- 日本語ではこの物質自体を指して電解質と呼ぶことが多い ↩︎

水素陰イオン―ヒドリドイオンの応用研究

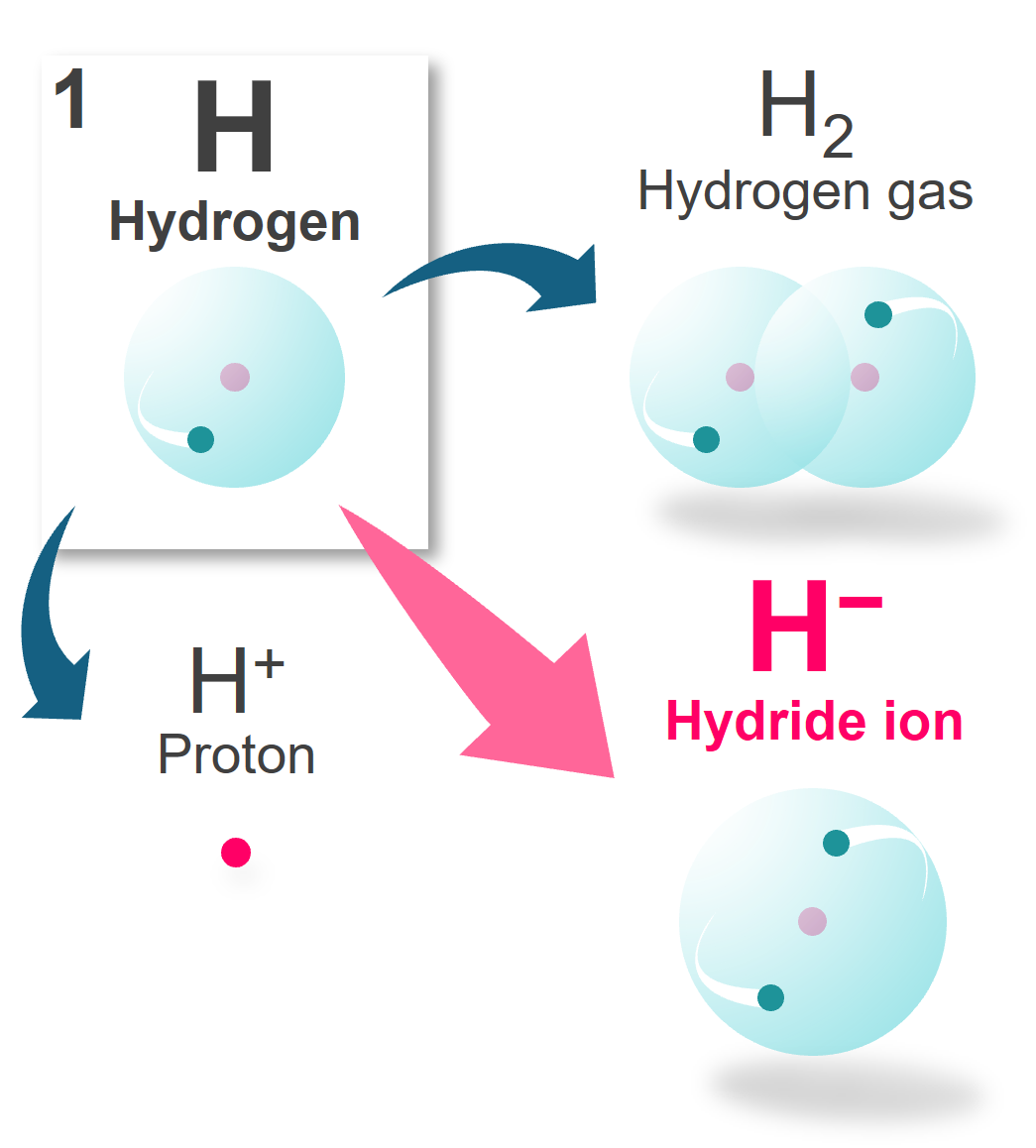

宇宙で最もありふれた元素である水素は,私たちの身の回りにも様々なかたちで豊富に存在しています.水素イオン(H+)は溶液の酸性・塩基性を決定したり,生体内の酸化還元反応に関わったりなど,自然界において重要な役割を担っています.また水素ガス(H2)は原料や試薬として化学プロセスに用いられるだけでなく,近年では石油に代わる次世代のエネルギー源としても注目されています.

このように変幻自在な水素ですが,実はもう一つの姿があることをご存知でしょうか.それはヒドリドイオン(H−)と呼ばれる陰イオンの状態です.K殻(1s軌道)に電子を一つもつ水素原子は,電子をもう一つ受け取ることでヘリウムと同じ閉殻構造となります.そのため,電子を放出しやすいナトリウムやカルシウムなどの金属と水素が反応すると,陰イオンであるH−を生じます.H+とは対照的にH−は高い塩基性を示し,マグネシウムに匹敵する強い還元力を持ちます.このような特徴は化学合成やエネルギー貯蔵といった用途に有利ですが,金属と水素を反応させることでしか得られないことから,これまで利用が進んできませんでした.

当研究室では固体の中をH−が動く新しい材料—H−伝導体を用いて,H−の活用を目指す研究を行っています.H−伝導体を使うことで,電気を用いてH−をつくり出したり動かしたりすることができ,また逆にH−を用いて電気を発生させることができます.これまでは固体の中のH−を動かすために300度を超える高温にすることが必要でしたが,精力的な研究の結果,室温でも作動する材料の発見に成功しました.これにより,H−を用いた化学電池や燃料電池などが構築できるだけでなく,様々な分析・解析が可能となります.このような研究は世界的にも始まったばかりです.H−応用研究の先駆けとして「水素社会」実現への貢献を目指します.