放線菌に関する研究 | 放線菌の新分離培地の設定 | 運動性放線菌の高度選択分離法

多種多様な放線菌を自然界から純粋分離し保存することは,新しい生理活性物質の探索研究や生態学的研究を行う上で 必要不可欠なステップの一つです.

通常,放線菌を分離するには土壌(放線菌の最大の生息場所)試料を水で薄めたのち, デンプンやアミノ酸などの栄養素を添加した寒天培地上で培養する手段がとられますが, 得られる菌株の大多数(9割以上)は Streptomyces 属(気菌糸上に長い胞子連鎖を形成する放線菌)に限定されます.

このことから最近では,より多様な生産物を取得するために,Streptomyces 以外のいわゆる希少放線菌(約50の属が知られています) も積極的に検索しようとする傾向が強まってきています. MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)感染症の治癒に使われるバンコマイシンなどは, 希少放線菌より見いだされた抗生物質の例です. しかし選択分離法の確立されている希少放線菌属は一部にしか過ぎず,ごく少数しか探索研究に供されていないのが現状です.

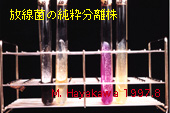

私共は,広範な放線菌の属種を選択的に分離可能な新しい培地を創製するとともに, 特定の希少放線菌属につき,高度選択分離法を開発することや,生態および生物活性(抗生物質生産性など) を明らかにすることを目的に研究を行ってきました.また,それらの過程で,いくつかの新しい属種を発見いたしました。

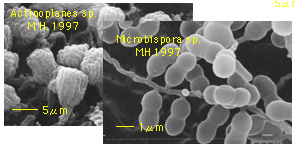

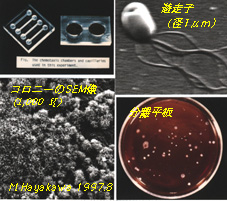

希少放線菌の走査型電子顕微鏡写真

Steptomyces属菌株

最も一般的な培地は,グリセリンやアスパラギンといった放線菌が利用しやすい栄養素を含んだもので, 寒天平板とし,この上に 土壌の水希釈液を塗り付け培養します.

しかしそれらの培地でも,分離される放線菌の大部分は Streptomyces 属に限定(放線菌には 50 以上の属が知られています)されること, 多くの細菌も同時に出現してしまうことなどの問題があります. そこで,私たちは土壌中に生息するなるべく多くの放線菌をより選択的に分離可能な培地や方法の開発研究を行いました. 下記にに3つの方法を紹介しますが,それらの方法の原点は,土壌中の生態系をもう一度みつめなおしたところにあります.

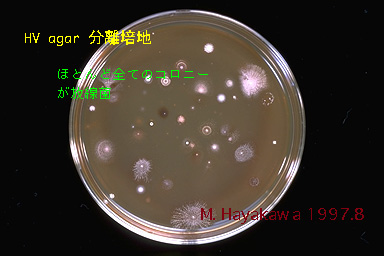

I. 新分離培地腐植酸-ビタミン寒天(Humic acid-vitamin agar: HV agar)

土壌微生物の多くは腐生性であり,土壌に還元された動植物遺体の分解に関与しているが,放線菌は分解過程の後期,即ち腐植化した有機物の上で優勢になることが知られていた.このことに着目し,土壌有機物の内,腐植酸(humic acids)画分を栄養素とする新培地・HV agar を創製した.また,実験室内で化学的に作成した人工腐植酸も培地成分として利用可能であった.

HV agar の特徴は,既存の培地に比べ2〜数倍も多くの放線菌が出現すること,放線菌の種類(属種)が多様であること,放線菌が良好に気菌糸を形成し他の微生物と区別されやすいこと,などにあります.

HV agar は生理活性物質生産菌の検索に広く使われるものとなってきており,新しい抗生物質生産菌が数多く分離されてきています.また,この培地は新しい放線菌群の発見も導いています.

II. SDS 前処理法

放線菌の多くは,菌糸状に発育したあと,胞子を形成します.胞子は生存のための器官で適切な 環境が整えば発芽し新しい生活環が始まります.

放線菌は土壌中では主に胞子の状態で生息していることが推定されていますが,胞子の一部は休眠状態にあり,適切な栄養環境でもなかなか出芽・再生しません.私共は,ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)や酵母エキスまた温浴処理に,この休眠を打ち破る作用,すなわち胞子の出芽活性化作用があることを見いだしました.

SDS 処理法はこのことを応用したもので,土壌試料をプレーティングの前に,SDS-酵母エキス溶液に入れ熱処理(35℃)します.SDS は一般細菌に対して殺菌作用も有していますから,この方法の適用により,分離される放線菌数は増加するとともに,じゃまな一般細菌はほとんど出現しなくなります.

III. ナリジキシン酸-トリメトプリム添加法

放線菌を選択的に分離する手段として,培地に放線菌には無害な抗生物質を添加して,目的外の微生物の生育を押さえる手法があります.長い放線菌研究の歴史の中で,なかなか適切な抗生物質は見つからなかったのですが,私共は多数の抗生物質を試験した結果,ナリジキシン酸とトリメトプリムがきわめて有効なことを発見いたしました.

現在では,上述の培地や前処理法と抗生物質使用を組み合わせ,土壌微生物の一割にも満たない放線菌を,迅速かつ選択的に分離可能となっています.

IV. 参考論文および著書

1) Hayakawa, M. and Nonomura, H.: Humic acid-vitamine agar, a new medium for the selective isolation of soil actinomycetes. J. Ferment. Technol., 65, 501-509 (1987).

2) Hayakawa, M. and Nonomura, H.: Efficacy of artificial humic acid as a selective nutrient used for the isolation of soil actinomycetes. J. Ferment. Technol., 65, 609-616 (1987).

3) Hayakawa, M. and Nonomura, H.: A new method for the intensive isolation of actinomycetes from soil. Actinomycetol., 3, 95-104 (1989).

4) 早川正幸:土壌放線菌の選択分離法法および分布に関する研究.日本放線菌学会誌,4, 103-112 (1990).

5) Hayakawa, M., Takeuchi, T., and Yamazaki, T.: Combined use of trimethoprim with nalidixic acid for the selective isolation and enumeration of actinomycetes from soil. Actinomycetol., 10, 80-90 (1996).

6) 早川正幸,野々村英夫:「土壌放線菌の選択分離法」(共著),日本放線菌学会(日本学会出版センター),東京(1993).

7) Nonomura, H. and Hayakawa, M.: 「Biologu of Actinomycetes」Japan Scientific Societies Press , Tokyo (1988).

8) 早川正幸:「バイオサイエンスと放線菌」(分担執筆),医学出版センター,東京(1994).

9) 早川正幸,飯野洋光,野々村英夫:「放線菌図鑑」(分担執筆),朝倉書店,東京(1997).

>>一番上へ戻る

運動性放線菌とは生活環(Life cycle)の一時期に胞子または菌糸断片がべん毛により運動性を示す放線菌群で,形態学的観点から胞子のう胞子を形成する群(Actinoplanes, Dactylosporangium 属など)と気菌糸上に胞子連鎖を形成する群(Actinokineospora, Catenuloplanes 属など)に大別することができます.

この菌群は,土壌や腐朽植物など自然界に広く分布しており,物質循環系において主に腐生菌として難分解性有機物(キシランやリグノセルロースなど)の分解に関与していることが推定されています.一方,Actinoplanes や Dactylosporangium から見いだされた抗生物質・arizonines や tiacumicins に象徴される新規抗生物質の生産者として医薬品工業上重要な菌群です.しかし,自然界からの純粋分離が極めて困難なことから,この菌群に関する生態学的研究や生理活性物質の探索研究は未だ不十分です.

私共は,遊走子の化学走性(chemotaxis : 特定の化合物に誘因される性質)などを解明して利用することにより,運動性放線菌を天然試料から選択的に分離可能な方法の開発に成功しています.それらの方法は世界各地の研究機関で有用菌の検索や生態研究に使われ始めています.

I. 毛細管捕集法(Chemotaxis:化学走性利用)

運動性放線菌がバニリン(アイスクリームなどの香料に使われる)などの芳香族化合物の存在(濃度勾配)をキャッチし泳ぎ向かっていく性質を発見し,応用した方法です.

ガラス毛細管(1μl 容,3 cm)内に誘因剤溶液を入れ,土壌から遊離した放線菌遊走子を捕集,平板培地上で培養したのち純粋分離する.分離平板上のほとんどの集落が運動性放線菌となる.

| 誘引剤 | 選択分離可能となった属 |

| バニシリン | Catenuloplanes, Actinokineospora |

| γ-コリジン | Actinoplanes, Dactylosporangium |

II. 花粉捕集-シリカゲル乾燥法(Baiting technique: 釣餌法)

希少放線菌・Actinoplanes の遊走子が黒松の花粉(顕微鏡でみると昆虫の目玉のような形をしている)に誘因される性質を利用しています.花粉の表面はスポロポレニンという非常に頑丈な有機物の層で覆われているのですが,Actinoplanes はそれを分解する能力を有しています.

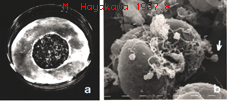

a. ミニシャーレ(直径 4 cm)に土壌と水を入れ,ガス滅菌した黒松の花粉を水面に浮かべて培養する

b. 土壌から花粉(径50μm)に到達し,生育した Actinoplanes (矢印は胞子のう)の走査型電子顕微鏡像.花粉をシリカゲルを用いて乾燥,共存する一般細菌を死滅させたのち,平板培地を用いて純粋分離をおこなう.

III. 乾熱-塩化ベンゼトニウム前処理法

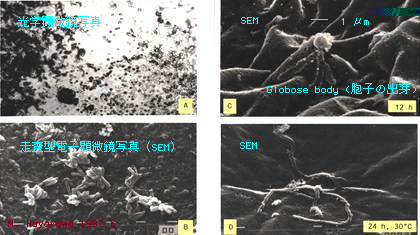

Dactylosporangium 属放線菌の胞子(globose body)が熱や化学殺菌剤・塩化ベンゼトニウムに耐性を有することを見いだして,利用した方法です.土壌試料を前処理したのち,平板培地を用いて分離を行います.Dactylosporangium に対する選択性をさらに高めるため,培地には tunikamycin (抗生物質)を入れておきます.

Dactylosporangium 属は指状の運動性胞子(指状の胞子嚢のう中に形成される)のほかに,globose body と呼ばれる非運動性の胞子様器官を形成します.私共は,globose body が出芽再生体であること,すなわち”胞子”に他ならないことを発見しました

.

.

IV. 分離された運動性放線菌の走査型電子顕微鏡写真

代表的な分離株の写真を示します.倍率は 1,000~3,000 倍です.写真の中で,Actinoplanes, Ampullariella, Dactylosporangium 各属の菌株は胞子のう中に運動性の胞子(遊走子:径1 μm 位)を形成,その他の属は気菌糸が分断して遊走子となります.

V. 関連報文および著書

1) Hayakawa, M., Kajiura, T., and Nonomura, H.: New methods for the highly selective isolation of Streptosporangium and Dactylosporangium from soil. J. Ferment. Bioeng., 72, 327-333 (1992).

2) Hayakawa, M., Tamura, T., and Nonomura, H.: Selective isolation of Actinoplanes and Dactylosporangium from soil by using γ-collidine as the chemoattractant. J. Ferment. Bioeng. 72, 426-432 (1992).

3) Hayakawa, M., Tamura, T., and Nonomura, H.: Pollen-baiting and drying method for the highly selective isolation of Actinoplanes from soil. J. Ferment. Bioeng. 72, 433-438 (1992).

4) Hayakawa, M.$ Ariizumi, M., Yamazaki, T., and Nonomura, H.: Chemotaxis in the zoosporic actinomycete Catenuloplanes japonicus. Actinomycetol., 9, 152-163 (1995).

5) Hayakawa, M., Takeuchi, T., and Yamazaki, T.: Combined use of trimethoprim and nalidixic acid for the selective isolation and enumeration of actinomycetes from soil. Actinomycetol., 10, 80-90 (1996).

6) 早川正幸,野々村英夫:「土壌放線菌の選択分離法」(共著),日本放線菌学会(日本学会出版センター),東京(1993).

7) 早川正幸:「バイオサイエンスと放線菌」(分担執筆),医学出版センター,東京(1994).

8) 早川正幸,飯野洋光,野々村英夫:「放線菌図鑑」(分担執筆),朝倉書店,東京(1997).

>>一番上へ戻る