山梨大学 圧電フロンティア研究ユニット

新しい圧電体の探索

担当:熊田伸弘

担当:熊田伸弘

所属:クリスタル科学研究センター

専門:無機合成化学

トピックス

Sn2+とSn4+が混在した新しいパイロクロア型化合物Sn0.34Bi1.52Ti1.86Sn0.14O6.62の合成に成功しました。誘電率は70程度でしたが、可視光照射下でメチレンブルーの分解に対する光触媒活性が認められました。この研究成果がJ. Ceram. Soc. Jpn.に掲載されました。

研究概要

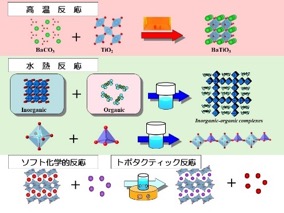

ソフト化学的反応、水熱反応および高温反応などの合成手法を用いて新しい無機化合物を探索し、その結晶構造解析および特性評価を行っています。それぞれの反応について模式的に図1に示します。これらの合成手法を用いて圧電体ばかりでなく超伝導体、蛍光体あるいは光触媒等の特性を持つ新しい化合物の探索を行っており、圧電体に関しては以下の研究を行っています。

◯(Li0.12Na0.88)NbO3を端成分とする固溶体の合成とその圧電特性

|

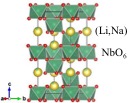

(Li0.12Na0.88)NbO3は図2に示すような菱面体晶系を持つ強誘電体です。この化合物を端成分として種々のペロブスカイト型化合物との固溶体を合成し、その結晶構造の変化および誘電特性の変化を調査しています[1]。

◯水熱反応を用いた新しいペロブスカイト相の探索

ペロブスカイト型構造を持つNaNbO3は水熱反応を用いることでイルメナイト型構造を持つ化合物を合成することができます[2]。また、直方晶系ペロブスカイト型構造を持つKNbO3は水熱反応を用いることで正方晶系や立方晶系のペロブスカイト型構造を持つ化合物を合成することができます[3]。このように水熱反応を用いることで通常の合成法とは異なる結晶構造を持つ化合物を合成できる可能性があり、水熱反応を用いてBi3+を含む新しいペロブスカイト型相の探索を行っています。

◯Sn2+を含む新しい化合物の探索

|

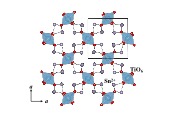

優れた圧電体であるPZT (Pb(Zr,Ti)O3)の非鉛化を目指してペロブスカイト型構造を持つSnTiO3 の合成をソフト化学的反応と高温反応を組み合わせた合成法を用いて試みたところSn2TiO4を初めて合成することができました[4]。この化合物はSn2+を含むチタン酸化合物としては初めての化合物ですが、残念ながら圧電性は有していませんでした。Sn2TiO4の結晶構造を図3に示します。高温反応を用いてSn2+を含む新しいチタン酸化合物の探索を行っています。

◯磁場を用いた高配向セラミックスの作製

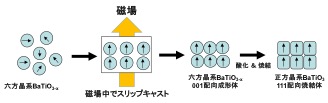

特定の方向に高配向したセラミックスには優れた特性を付与することができます。そこで還元処理して合成される六方晶系ペロブスカイト型構造を持つBaTiO3を用いて高磁場中で六方晶系の001方向に高配向した緻密体を作製し、それを酸化処理することにより正方晶系の111方向に配向した焼結体の作製に成功しました[5]。図4に磁場を用いた配向セラミックス作製の模式図を示します。

圧電体に関する主な研究業績

[1] Y. Ito and N. Kumada et al, J. Ceram. Soc. Jpn, 128, 512-517 (2020).

doi.org/10.2109/jcersj2.20023

[2] H. Yabuta, N. Kumada and S. Wada et al, Appl. Phys. Lett., 116, 252902 (2020).

doi.org/10.1063/5.0008990

[3] M. Saiduzzaman and N. Kumada et al, J. Ceram. Soc. Jpn., 127, 952-957 (2019).

doi.org/10.2109/jcersj2.19093

[4] N. Kumada, I. Fujii, S. Wada et al, J. Asian. Ceram. Soc., 6, 247-253 (2018).

doi.org/10.1080/21870764.2018.1504708

[5] N. Kumada et al, J. Asian. Ceram. Soc., 5, 284-289 (2013).

doi.org/10.1016/j.jascer.2017.05.005

[6] N. Kumada et al, J. Ceram. Soc. Jpn., 121, 544-549 (2013).

doi.org/10.2109/jcersj2.121.544

[7] N. Kinomiura et al, Mater. Res. Bull., 19, 299-304 (1984).

doi.org/10.1016/0025-5408(84)90170-3

[8] N. Kumada et al, Mater. Res. Bull., 42, 1856-1862 (2007).

doi.org/10.1016/j.materresbull.2006.11.045

[9] N. Kumada et al, Mater. Res. Bull., 42, 1856-1862 (2007).

doi.org/10.1016/j.materresbull.2008.12.017

[10] T. Watanabe et al, Jpn. J. Appl. Phys., 50, 09ND01-1-4 (2011).

doi.org/10.1143/JJAP.50.09ND01

以下2編はテトラゴナルタングステンブロンズ型構造を持つニオブ酸塩に関する論文

[11] W. Zhan et al, Mater. Res. Bull., 42, 844-850 (2007).

doi.org/10.1016/j.materresbull.2006.08.022

[12] W. Zhan et al, Mater. Res. Bull., 40, 1177-1186 (2005).

doi.org/10.1016/j.materresbull.2005.03.028

以下はMg4Nb2O9に関する論文

[13] N. Kumada et al, Mater. Res. Bull., 35, 1017-1021 (2000).

doi.org/10.1016/S0025-5408(00)00300-7

(2020年12月7日更新)