暮らしを豊かに よりよい生活を創る家庭科

お問い合わせ 先 kasei-web★yamanashi.ac.jp

(★は@に変更してください)

〒400-8510 山梨県甲府市武田4-4-37

家政教育系のカリキュラムentrance

コース・系と取得免許

家政教育系で学ぶためには生活社会教育コースに入学します。山梨大学教育学部の場合、小学校教員免許と中学校教員免許の両方を取得するのが卒業要件となっていますので、生活社会教育コースでは小学校教員免許と同時に、中学校の家庭科または社会科の教員免許を取得する必要があります。

このため、入学後、1年次前期の終わりに所属する「系」を選択します。中学校免許を家庭科にするか社会科にするかを選ぶのが系の選択です。したがって家庭科を専攻する場合には「家政教育系」を選び、2年次から家庭科の専門科目を学ぶことになります。

家政教育系の専門科目

山梨大学の授業(講義)は大きく全学共通教養科目と学部科目(教職科目、各教科等の専門科目など)に分かれています。家庭科の教員として必要な知識・技能を身に付けるための家庭科の専門科目は2年次以降に受講します。

授業は必修科目と選択科目に 分かれており、自分で時間割を作って卒業に必要な単位を修得していきます。家政教育系の標準的な履修モデルは次のページを参照してください。

●山梨大学教育学部生活社会教育コース 家政教育系 履修モデル

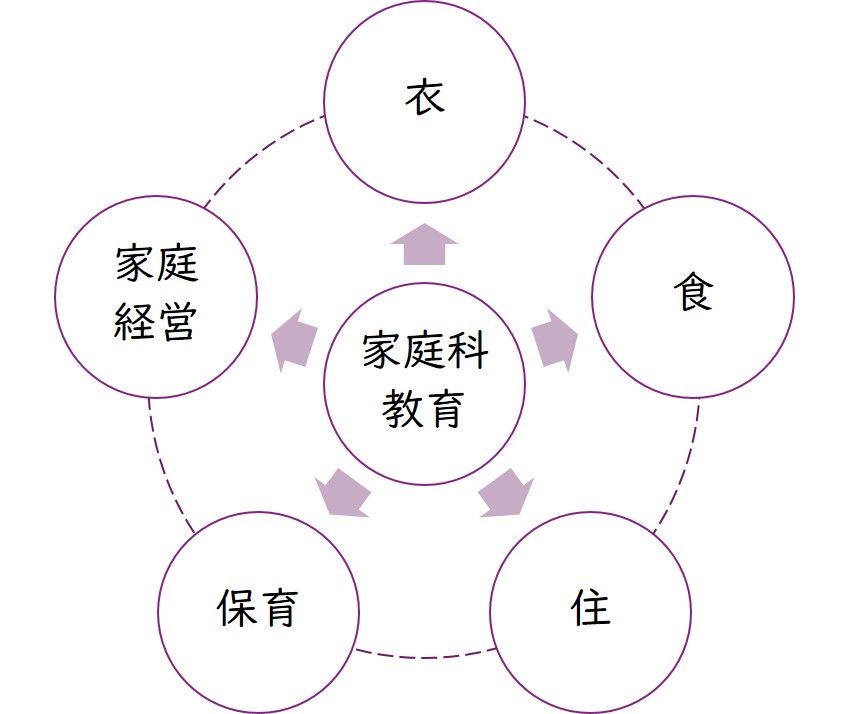

家政教育系では小学校、及び中学校・高等学校の家庭科教員免許に対応し、主要領域(衣生活、食生活、住生活、保育、家庭経営、家庭科教育)の内容をバランスよく履修できるようなカリキュラムが用意されています。

また、家政教育系の授業は「講義」のほか「実験」「実習」「演習」等、多彩ですから、講義で学んだことを実験等で確かめ、知識・技能として定着させることができます。どの授業も、少人数教育の利点を生かし、丁寧な指導を行っています。

専門教科の授業

各教員の担当授業を紹介します。

【被服学】岡松 恵 准教授

【担当授業科目】

【担当授業科目】

・衣生活論

・被服科学

・被服学概論(被服製作実習を含む。)

・被服科学実験

・衣文化論

「被服学実習」(2年・前期)では浴衣やスモック製作などを通して被服製作の基礎・基本を学びます。下の写真は「被服学概論」の授業で「浴衣」を製作している様子です。布地を選び、布を裁ち、縫い合わせ、世界にたった一つだけの手作りの浴衣ができあがります。

「被服科学実験」(2~3年・前期)では染色や洗濯の原理などを学ぶための実験を行います。

【食物学】今井千裕 准教授

【担当授業科目】

【担当授業科目】

・食物学概論(栄養学、食品学及び調理実習を含む。)

・食物学実験

・食品栄養学

・食生活論

・調理学実習

「食物学実験」(2~3年・前期)では、実験を通して食品成分の性質や調理における諸現象について考察し、小・中・高等学校の家庭科の授業で扱う実験・実習についての理解を深めます。

実験の様子 砂糖の温度変化

副材料が卵液の凝固に及ぼす影響

「調理学実習」(2年・後期)では、和食、洋食、中華、行事食などのさまざまな献立を盛り込み、食物学概論で得た知識を基に、基礎的な調理方法とその理論について実習し、各調理の基本操作や各食材の調理上の性質および取り扱い方を学びます。

実習の様子 調理例1

調理例2

【住居学】田中 勝 教授

【担当授業科目】

【担当授業科目】

・住居学概論

・住居設計・製図

・住環境論

・住生活論

・住居学演習

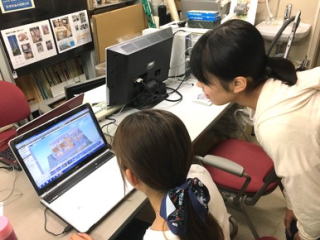

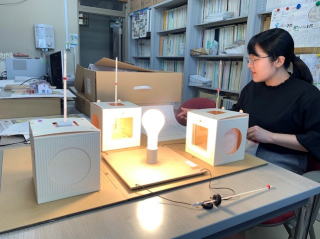

「住居学概論」(2年・前期)では、講義、演習、見学等を通して、快適で安全な住まいや住生活の実現のための基礎的事項を学びます。

パソコンを使ったマイルームの立体化

住宅見学(住居設計・製図など) 各地の民家のペーパークラフトづくり

温熱環境の実験(大学院(修士課程)の授業)

【家庭経営学】神山久美 教授

【担当授業科目】

【担当授業科目】

・家庭経営学概論(家族関係学及び家庭経済学を含む。)

・生活学概論

・家庭経済学

・家族関係論

「家庭経営学」(2~3年)では、家庭経営、家族関係、消費生活等に関して、社会状況や日常生活と照らし合わせながら、実践的に学びます。

- 家族関係論

- 家族・家族関係に関する基本的な概念や理論について学ぶ

- 家庭経営学概論

- 家族、生活経営、消費生活などに関する諸問題を、日常生活と結びつけながら取り上げ、考察する

- 家庭経済学

- 家庭経済に関する基本的知識や、経済社会のしくみに関して学ぶ

- 生活学概論

- 消費生活に関わる知識を幅広く学び、自主的かつ合理的に行動できる力を養う

「家庭経営学の授業風景」・・・学校教育において、成年年齢引き下げに対応した「契約」や、お金に関する内容が重要になっています。

【家庭科教育学】志村結美 教授

・中等家庭科教育法第一

・中等家庭科教育法第一

・中等家庭科教育法第二

・中等家庭科授業演習Ⅰ

・中等家庭科授業演習Ⅱ

・家庭科教育学Ⅰ

・家庭科教育学Ⅱ

「中等家庭科教育法」(2年)では、家庭科学習の目標・内容や指導方法について学びます。

中等家庭科教育法Ⅰ・Ⅱ (2年・前後期) 中等家庭科授業研究Ⅱ (3年・前期)

【その他】

・家庭電気・機械

・情報処理

・卒業論文(4年)

また、以下の科目は家政教育系教員が分担しています。

・学部入門ゼミ(1年)

・家庭科内容論

・中等家庭科授業演習Ⅰ

・教職実践演習(4年)

教育実習

3年生になると、小学校と中学校でそれぞれ3週間の「教育実習(本実習)」を行います。そのための準備として、2年次の8月から9月頃、「観察実習」として先輩(3年生)の教育実習を観察し、授業研究を行います。教育実習の総まとめとも呼べる「研究授業」及び「授業研究会」には原則として家政教育系の教員及び学生の全員が参加し、授業研究会では、研究授業の内容を振り返りながらよりよい授業とするためにそれぞれの立場から発言します。

小学校教育実習は他コース・系の学生と共同で実習を行うこともありますが、中学校教育実習の場合は教科に分かれますので、少人数である家庭科の場合は自分の頭で考え行動する機会が多くなり、困ったことが出てきた場合でも実習校の指導教員から適切な指導が受けられます。

卒業論文・修士論文

家政教育系では現在、教育実習終了後(3年次の秋頃)に研究室配属を行っています。研究室配属とは、卒業要件となっている卒業論文を執筆するために、家政学(家庭科)の各領域に分かれて卒業論文の準備を始めることを意味します。学生は3年後期から4年までのおよそ1年半をかけて、家政学や家庭科にかかわる研究テーマを設定し、指導教員の指導を受けながら研究を進めていきます。実験・調査等を行いながら、論理的に、実証的に、ある一つのことを深く掘り下げていく体験やアプローチは卒業後の人生にも大きく役立つはずです。

令和5年度以降は被服学、食物学、住居学、家庭経営学、家庭科教育学の5分野で卒業論文作成の指導を行います。

2014年度~2019年の卒業論文テーマ及び修士論文テーマ(※印)は次下表の通りです(一部を抜粋)。

| 領域(分野) | 卒業論文・修士論文のテーマ |

|---|---|

| 被服学 | 覆面の効果について 大学生のファッションに対する意識と実態 |

| 食物学 | 地域の郷土食・行事食の特徴と継承 嗜好飲料の飲用傾向とフレーバー特性との関連 |

| 住居学 | 小学校における教科間のつながりに配慮した防災教育の検討 家庭科住居領域における自然環境に配慮した住まい学習 |

| 家庭経営学 | 「国際協力サークルChange!!!」の活動を通して考えるエシカル消費の現状と課題 子どもの金融経済教育の現状と課題 |

| 家庭科教育学 | 国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業検討 中学校家庭科における学習意欲を高める授業の工夫-キャリア教育の視点から-※ |

【令和6年度 家政教育系・卒業論文発表会】

令和6年2月6日(木)14時から、LC-27教室において「家政教育系・卒業論文発表会」を開催しました。

参加者は家政教育系の学生(1年生~4年生)及び教員の全員です。

今年度の卒業論文題目は次のとおりです。

①家庭科における環境教育の検討

-日本とドイツの実態調査を踏まえて-

②高等学校「家庭基礎」と「公共」の学習内容の連携

~消費者教育に関して~

③大学生のネクタイに対する意識

-地域産業を考える視点から-

④食嗜好におけるクロスモーダル効果に関する調査ならびに教材の検討

【令和4年度 家政教育系・卒業論文発表会】

令和5年2月7日(火)13時から、Y-15教室において「家政教育系・卒業論文発表会」を開催しました。

参加者は家政教育系の学生(1年生~4年生)及び教員の全員です。

発表会では一人あたり15分の発表後、質疑応答が行われました。4年生の発表は11月の中間報告会と比べて内容的にもプレゼンテーションにおいても格段に水準が向上し、3年生、2年生、1年生は先輩の発表に真剣に耳を傾け、積極的に質問・意見・感想を述べていました。ここ数年の社会変化を受けての家庭生活や学校教育課題を深く掘り下げた研究の成果を参加者全員で共有し、多くを学ぶことができました。

今年度の卒業論文題目は次のとおりです。

①高等学校家庭科の生活設計に関する授業検討

~コロナ禍の大学生調査より~

②コロナ禍における大学生の結婚観・育児観の実態

③小学校家庭科における家庭・地域に関する授業検討

~非認知能力の育成に着目して~

発表会後、同会場において、4年生による「教員採用試験等体験談」の報告会が開催されました。この会は、教員等を目指して、いつ頃から、何を、どのように準備していったらよいのか、体験談やアドバイスを先輩から後輩へ伝えていくことを目的に家政教育系で独自に続けている企画です。

4年生のアドバイスはとても具体的かつ的確で、学生の立場や目線による貴重な報告会となりました。

報告会終了後は、学生主催の「卒業生を送る会」を開催しました。卒業生の言葉、教員からのメッセージ動画、記念品等のプレゼント等が行われ、素敵な会となりました。

【令和3年度 家政教育系・卒業論文発表会】

令和4年2月9日(水)14時から「家政教育系・卒業論文発表会」を開催しました。

参加者は家政教育系の学生及び教員全員です。

発表会では一人あたり15分の発表後、質疑応答が行われました。4年生の発表内容は中間報告会の時よりもパワーアップし、家庭生活や学校教育課題に密着したテーマから参加者は多くを学ぶことができました。

3年生、2年生、1年生は先輩の発表に真剣に耳を傾け、積極的に質問し、内容も的確でした。

司会進行役は3年生ですが、準備も行き届いており、今年もたいへん充実した発表会となりました。

今年度の卒業論文題目(最終)は次のとおりです。

①小学校家庭科における「生活を豊かにするための布を用いた制作」の教材提案

-COVID19に対応するマスク作りを通して-

②学校制服(標準服)の課題と在り方

-2020年代の現代の視点から-

③「きょうだい環境」と自己肯定感

-社会的スキル・友人関係に着目してー

発表会後、引き続き15時30分より、4年生による「教員採用試験等の体験談」の報告がありました。教員等を目指して、いつ頃から、何を、どのように準備していったらよいのか、先輩から後輩へ伝えていくことを目的に家政教育系独自に続けている企画です。

4年生の体験談はとても具体的で、学生の立場や目線による貴重な報告会となりました。

家政教育系 卒業論文発表会(毎年2月上旬~中旬頃) 発表会後の懇親会

【令和3年度 家政教育系・卒業論文中間発表会】

12月1日(水)16時30分から、LC-14教室において卒業論文中間発表会を開催しました。参加者は家政教育系の4年生と教員全員です。

中間発表会では一人あたり20分の持ち時間(発表12分、質疑応答8分)を設定し、各研究室において取り組んできた卒業論文の進捗状況を確認し、およそ2ヶ月後の提出期限に向けて課題の確認や内容の充実のために行うものです。

今年度は以下の3名の研究発表がありました。

①小学校家庭科における「生活を豊かにするための布を用いた制作」の教材提案

-COVID19に対応するマスク作りを通して-

②学校制服(標準服)の課題と在り方

-2020年代の現代の視点から-

③「きょうだい環境」と自己肯定感

-社会的スキル・友人関係に着目してー

information

山梨大学教育学部

生活社会教育コース

家政教育系

〒400-8510

山梨県甲府市武田4-4-37

最終更新日:2025.4.1